Livre : 40 ans de photojournalisme, génération agences

|

Projection, Liban, De fractures en fractures

|

Livre : Carnets égyptiens

|

Sur les ondes de France Inter

|

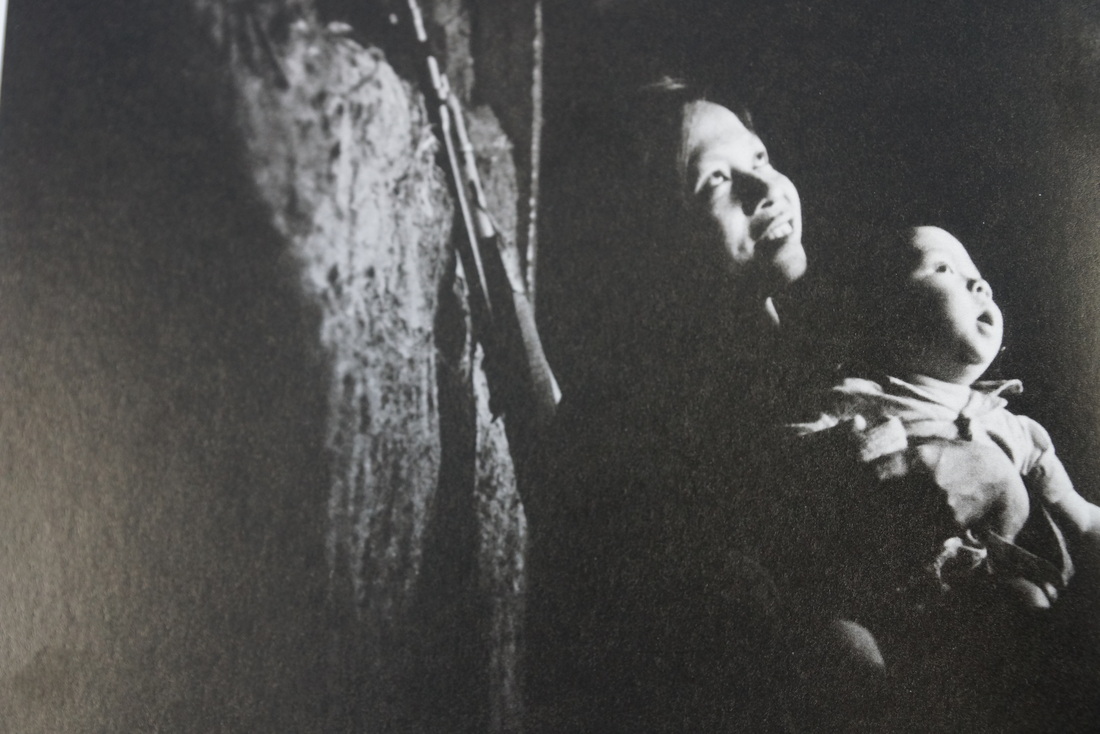

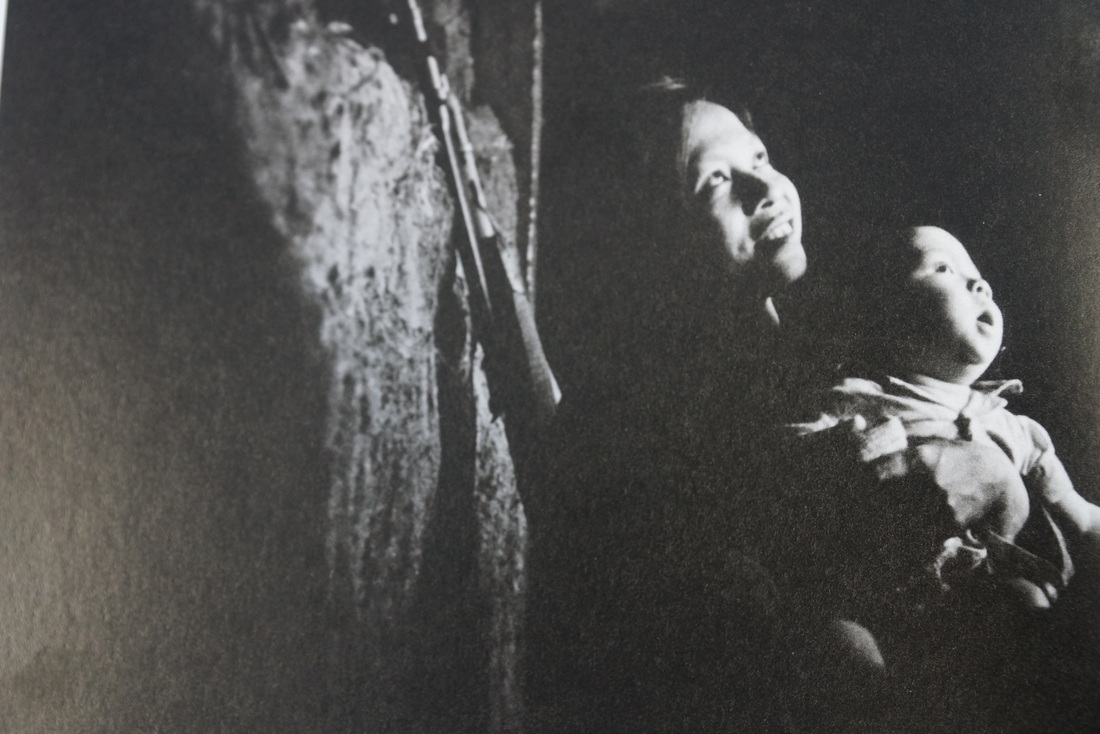

Ceux du Nord, une autre histoire du Vietnam

|

Grozny, la multiple

|

Mémorial des reporters

|

Un Grand reporter à Jeanne d'Arc

|

Les photos de guerre s'invitent dans les quartiers.

|

« Turquie #occupygezi » : De la manifestation écologique à la manifestation politique.

Le 1er juin, les militants gagnent la place Taksim. Le premier ministre, Erogan, qualifie de « vandalisme » et de « pillage » les actions contre la destruction du parc Gezi. A partir du 2 juin, les manifestants commencent à s’installer durablement dans le parc et sur la place Taksim, et le 5 du même mois, ils ont le contrôle de la place. Le 6 juin, les musulmans anticapitalistes rejoignent le mouvement, puis des étudiants, des partisans d’extrême gauche, des défenseurs des droits de l’Homme, des supporters de foot… Mais le 11 juin, la police revient et les brutalités reprennent. Des journalistes sont blessés, et des gaz lacrymogènes sont projetés. Sur les lieux des manifestations, des ateliers sont organisés, des concerts de soutien et des aides alimentaires…

|

Les manifestants de Gezi à l'hôtel du Doyen

|

Parole de photographe

|

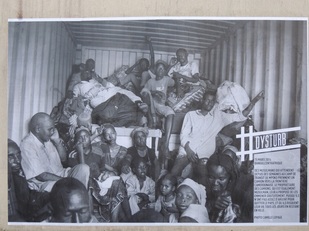

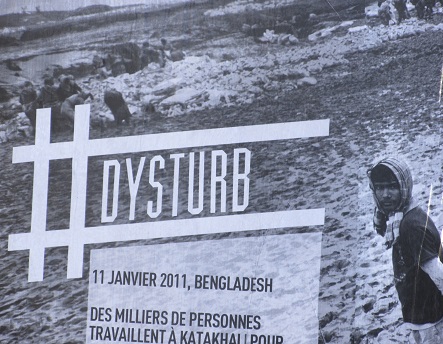

Rencontre avec Dysturb

|

|

|

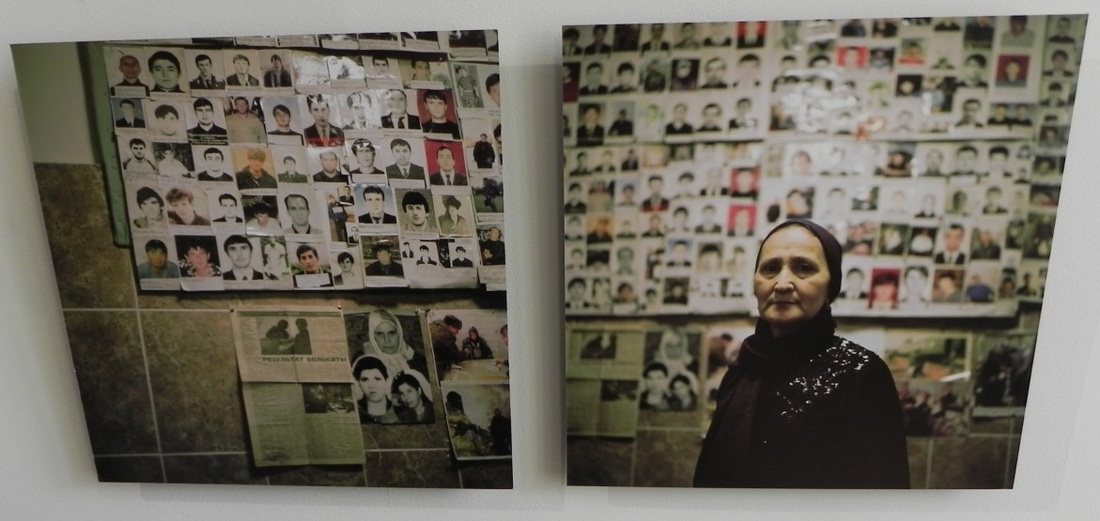

Exposition urbaine de Maria Turchenkova sur la République populaire du chaos.

|

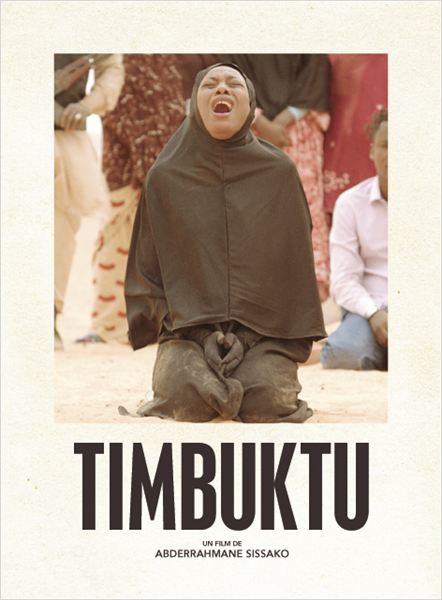

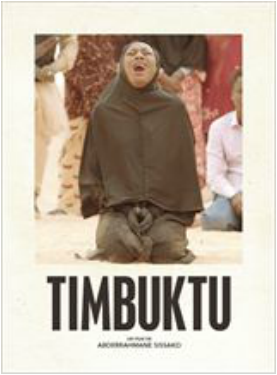

Timbuktu : Contexte Historique

|

Avis de la classe labellisée sur le film Timbuktu

|

Résumé Timbuktu

|

|

Cette photo de Maria Morina fait partie de l'exposition Nine Cities présentée au Radaro

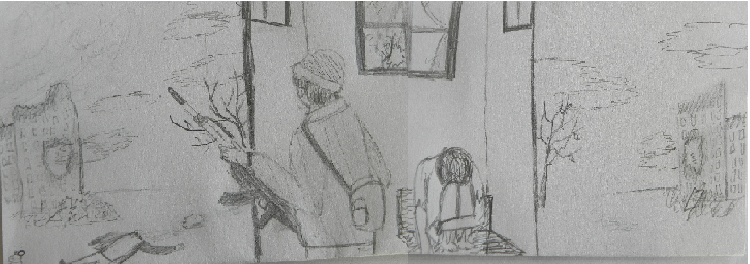

Ce dessin représente deux étapes de la guerre de Tchétchénie du point de vue de Clémence Bertot. La gauche du dessin montre une guerre destructrice et meurtrière ; la droite expose la reconstruction difficile d'un pays devenu très pauvre et traumatisé.

|

Grozny, 10 ans après

|

|

|

Turquie, l'affrontement d'un pays divisé

|

|

|

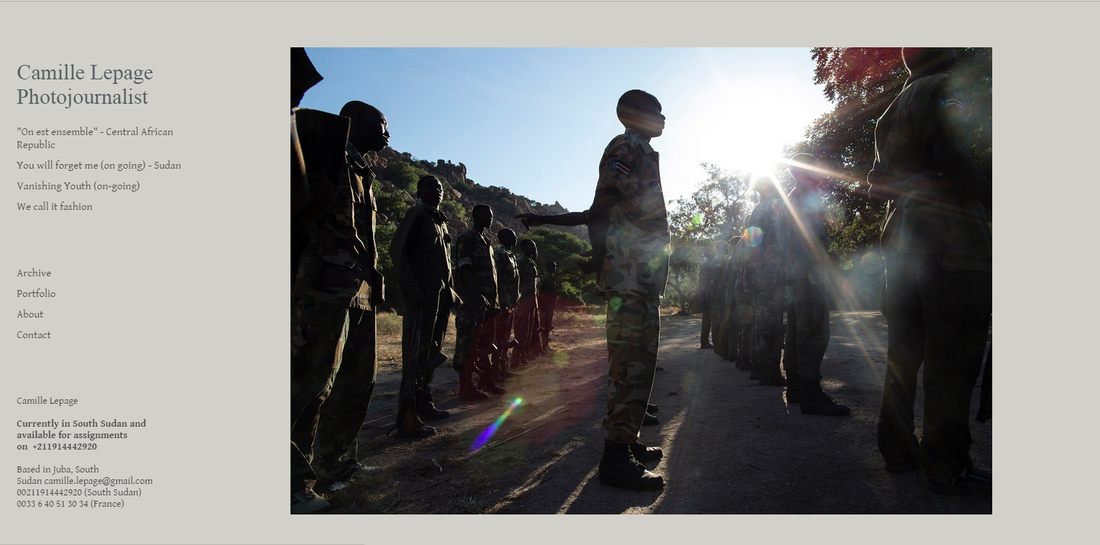

Focus sur Camille Lepage

|

|

Crédit photo Rebecca Duquesne

Crédit photo Rebecca Duquesne

|

République Centrafricaine : une année de haine, de violences et de division

|

|

Crédit photo Inès Rodriguez

|

"La guerre est un mal qui déshonore le genre humain" Fénelon

|

|

Bande dessinée des éditions Air libre éditions Dupuis et photos de Robert Capa pour Magnum Photos.

|

Omaha Beach, 6 Juin 44

|

|

|

Réactions lycéennes

|

|

Crédit photo Coline Suquet

|

Intervention du maire de Bayeux Mr Gomont

|

|

Crédit photo Rebecca Duquesne

|

Les lycéens face à l’horreur de la guerre

|

Journée enrichissante pour les lycéens du Calvados

|

|

Crédit photo Coline Suquet

|

Rencontre avec Olivier Poujade

|